中华医药抗击疫情《第一集》对话实录(2020.02.01,农历正月初八)上期回顾:解密中医古籍:孙思邈《备急千金要方》之伤寒方上发汗汤第五·解肌汤!寻病探源:发聋振聩。原文《厥阴司

解密中医古籍:吴谦《医宗金鉴》之六气客气主病歌、柴葛解肌汤、大柴胡汤!--寅午文化

中华医药 抗击疫情《第一集》

对话实录(2020.02.01,农历正月初八) 上期回顾:解密中医古籍:孙思邈《备急千金要方》之伤寒方上发汗汤第五·解肌汤!

寻病探源:发聋振聩。

原文《厥阴司天风下临,脾气上从脾病生,火行于地冬化温,风火寒温为病民,耳鸣掉眩风化病,支满肠呜飧泻频,瘟疫为灾火化淫。》

白话解读:厥阴风木司天,己亥岁年,风气下临,木克土,受克者为病则应在脾,凡厥阴司天,木在其上,则少阳相火在下,故火行于地而病瘟之病发生,在此运之中风火寒湿杂揉,给人民带来的病证是;耳聋振掉,眩晕,腹满肠鸣,完谷不化之泻,体重食减肌肉痿瘦等病症。气交大变,亥未子初之发病为甚!庚子年,五运六气致病之源,庚子年,少阴君火司天, 阳明燥金在泉、中见太商金运,岁金太过,气化营运先天,坚成之纪。

古文有载《少阳司天火下临,肺气上从火克金,风行于地肝木胜,风火为病是乃因,民病热中咳失血,目赤喉痹聋眩晕,疮疡心痛目瘛冒,暴死皆因臣犯君!》

白话解读:少阳相火司天胆火主事,火气下临肺金之位,火克金象,肺部为害。凡少阳胆火司天在上,则厥阴风木在下,故风行于地,木胜则病应在肝,是则知风火为灾。民病热中,咳嗽之时有带血的病症出现,同时还会发生目赤,红眼病,喉痹,呼吸道感染,耳聋眩晕,疮疡,心痛,心脏病,瘛疭,手足拘挛,昏蒙僵扑之症状,暴死者,突然死亡的人,是三之客气相火加临君火,以臣犯君位,判逆谋反所造成的!

此运应知上天律令严明,遵守勿犯!此段论断精辟,正应此句古语,上医治国,防患于未然!下医医民济难解厄!庸医使民丧之于不延之年!

甘草解百毒,常用有良工,

生用则泻火,炙后则合中,

中部脾胃健,金得土相生,

金生水相见,木见水长长,

心得木火旺,君心自康宁,

常守身中水,世方长寿翁!

有方应当用,须知造化功!

观方多细味,共效乐无穷!

多观五字诀,相生主长生!

水生木,木生火,火生土,土生金,

金生水。五行相生吉!

金克木,木克土,土克水,水克火,

火克金!逆克则为凶,

为凶人主病,生克制化功!

中医分生克,皆在五行中!

又法曰,

水木肾肝火主心,土主脾胃上下分,

金主肺部五行是,相生为吉逆凶临!

柴葛解肌汤

组成:柴胡6g、葛根9g、甘草3g、黄芩6g、羌活3g、白芷3g、芍药6g、桔梗3g。

功效:解肌清热

主治:感冒风寒,郁而化热证。恶寒渐轻,身热增盛略有寒热往来之意,无汗头痛,目疼鼻干,心烦不眠,眼眶痛,舌苔薄黄,脉浮微洪者。

方歌:陶氏柴葛解肌汤,邪在三阳热势张,芩芍桔甘羌活芷,石膏大枣与生姜。

大柴胡汤

组成:柴胡12g、黄芩9g、芍药9g、半夏洗9g、枳实9g、生姜 切15g、大枣 擘4枚、大黄6g、水煎服

功效:和解少阳,内泻热结。

主治:少阳阳明合病。往来寒热,胸胁苦满,呕吐不止,郁结微烦,心下痞硬,或心下满痛,大便不解或协热下利,舌苔黄,脉弦数有力是其状症。

方歌:大柴胡汤用大黄,枳实芩夏白芍将,煎加姜枣表兼里,妙法内攻并外攘。

方义:本证多由病邪已进入阳明经,化热成实所致,治疗应以和解少阳为主,内泻热结为先,往来寒热、胸胁苦满,表明病变部位仍未离少阳;呕不止与郁郁微烦,则较小柴胡汤证之心烦喜呕为重,再与心下痞硬或满痛、便秘或下利、舌苔黄、脉弦数有力等合参,说明病邪已进入阳明,有化热成实的热结之象。

方中重用柴胡为君药,配臣药黄芩和解清热,以除少阳之邪;轻用大黄配枳实以内泻阳明热结,行气消痞,亦为臣药。芍药柔肝缓急止痛,与大黄相配可治腹中实痛,与枳实相伍可以理气和血,以除心下满痛;半夏和胃降逆,配伍大量生姜,以治呕逆不止,共为佐药。大枣与生姜相配,能和营卫而行津液,并调和脾胃,功兼佐使。总之,本方既不悖于少阳禁下的原则,又可和解少阳,内泻热结,使少阳与阳明合病得以双解,可谓一举两得。

正如《医宗金鉴·删补名医方论》所说:“斯方也,柴胡得生姜之倍,解半表之功捷;枳芍得大黄之少,攻半里之效徐,虽云下之,亦下中之和剂也。”然较小柴胡汤专于和解少阳一经者力量为大,名曰“大柴胡汤”。

此文来源于通玄真人对话实录。仅供参考!医者自悟!传承的都是即将灭绝的医学文化,中华民族的医学至宝!

以下部分节选自中医世家《医宗金鉴》

解密中医古籍:吴谦《医宗金鉴》之瘟疫总括、瘟疫、风瘟!

六气客气主病歌

41、少阴司天热下临,肺气上从病肺心,燥行于地肝应病,燥热交加民病生,喘咳血溢及血泻,寒热鼽嚏涕流频,疮疡目赤嗌干肿,厥心胁痛苦**。

【注】上文统论主运、主气为病,此则详言六气客气专主之病也。少阴君火司天,子午岁也。火气下临金之所畏,故肺气上从而病肺心也。凡少阴司天,则阳明燥金在泉,故燥行于地而病肝也。是则知燥热交加,民病喘咳,血上溢,血下泄,寒热,塞鼽,喷嚏,流涕,疮疡,目赤,嗌干,肿痛,心痛,胁痛,皆其证也。

42、太阴司天湿下临,肾气上从病肾阴,寒行于地心脾病,寒湿交攻内外淫,民病身重足跗肿,霍乱痞满腹胀瞋,肢厥拘急脚下痛,少腹腰疼转动钝。

【注】太阴湿土司天,丑未岁也。湿气下临水之所畏,故肾气上从而病肾阴也。凡太阴司天,则太阳寒水在泉,故寒行于地而病心脾也。

是知寒湿内外交攻,民病身重,足跗肿,霍乱,痞满,腹胀,四肢厥逆拘急,脚下痛,少腹痛,腰痛难于动转,皆其证也。

43、少阳司天火下临,肺气上从火刑金,风行于地肝木胜,风火为灾是乃因,民病热中咳失血,目赤喉痹聋眩瞑,疮疡心痛膶瘛冒,暴死皆因臣犯君。

【注】少阳相火、司天,寅申岁也。火气下临金之所畏,故肺气上从而病肺也。凡少阳司天,则厥阴风木在泉,故风行于地,木胜则病在肝。是则知风火为灾,民病热中,咳而失血,目赤,喉痹,耳聋眩瞑,疮疡,心痛,膶动,瘛瘲,昏冒,皆其证也。暴死者,是三之客气,相火加临君火,以臣犯君故也。

44、阳明司天燥下临,肝气上从病肝筋,热行于地心肺害,清燥风热互交侵,民病寒热咳膹郁,掉振筋痿力难伸,烦冤胁痛心热痛,目痛眦红小便绛。

【注】阳明燥金司天,卯酉岁也。燥气下临木之所畏,故肝气上从而病肝筋也。凡阳明司天,则少阴君火在泉,故热行于地而病肺心也。

是则知清燥风热交侵,民病寒热而咳,胸郁膹满,掉摇振动,筋痿无力,烦冤抑郁不伸,两胁心中热痛,目痛眦红,小便绛色,皆其证也。

45、太阳司天寒下临,心气上从病脉心,湿行于地脾肉病,寒湿热内去推寻,民病寒中终反热,痈疽火郁病缠身,皮肉苛瘴足痿软,濡泻满肿乃湿根。

【注】太阳寒水司天,辰戌岁也。寒气下临火之所畏,故心气上从而病心脉也。凡太阳司天,则太阴湿土在泉,故湿行于地而病脾肉也。

是则知寒湿热气相合,民病始为寒中终反变热,如痈疽一切火郁之病,皮瘴痹而重着,肉苛不用不仁,足痿无力,湿泻腹满身肿,皆其证也。

46、厥阴司天风下临,脾气上从脾病生,火行于地冬温化,风火寒湿为病民,耳鸣掉眩风化病,支满肠鸣飧泻频,体重食减肌肉痿,温厉为灾火化淫。

【注】厥阴风木司天、巳亥岁也。风气下临土之所畏,故脾气上从而病脾也。凡厥阴司天,则少阳相火在泉,故火行于地而病温也。是则知风火寒湿杂揉,民病耳聋,振掉,眩晕,腹满,肠鸣,完谷不化之泻,体重食减,肌肉痿瘦,皆其证也。

删补名医方论三卷

柴葛解肌汤

治三阳合病,头痛发热,心烦不眠,嗌干耳聋,恶寒无汗,三阳证同见者。

石膏 柴胡 羌活 白芷 黄芩 芍药 桔梗 甘草 葛根 加姜枣,水煎服。

【注】陶华制此以代葛根汤。不知葛根汤,只是太阳,阳明药,而此方君柴胡,则是又治少阳也;用之于太阳,阳明合病,不合也。若用之以治三阳合病,表里邪轻者,无不效也。仲景于三阳合病,用白虎汤主之者,因热甚也。曰汗之则谵语遗尿,下之则额汗厥逆,正示人惟宜以和解立法,不可轻于汗下也。此方得之葛根,白芷,解阳明正病之邪。羌活解太阳不尽之邪。柴胡解少阳初入之邪。佐膏,芩治诸经热,而专意在清阳明。佐芍药敛诸散药而不令过汗。桔梗载诸药上行三阳。甘草和诸药通调表里。施于病在三阳,以意增减,未有不愈者也。若渴引饮者,倍石膏加栝蒌根,以清热而生津也。若恶寒甚无汗,减石膏,黄芩加麻黄,春夏重加之,以发太阳之寒。若有汗者,加桂枝以解太阳之风,无不可也。

删补名医方论八卷

大柴胡汤

治热结在内,心下急呕不止,郁郁微烦,柴胡证仍在者,与大柴胡汤下之。

柴胡半斤 黄芩三两 半夏半升 芍药三两 枳实四枚 大黄二两 生姜五两 大枣(擘)十二升,右八味,以水一斗二升,煮取六升,去滓再煎,温服一升,日三服。

【注】柴胡证在,又复有里,故立少阳两解法也。以小柴胡汤加枳实,芍药者,仍解其外以和其内也。去参,草者,以里不虚。稍加大黄,以泻结热。倍生姜者,因呕不止也。斯方也,柴胡得生姜之倍,解半表之功捷,枳,芍得大黄之少,攻半里之效徐,虽云下之,亦下中之和剂也。

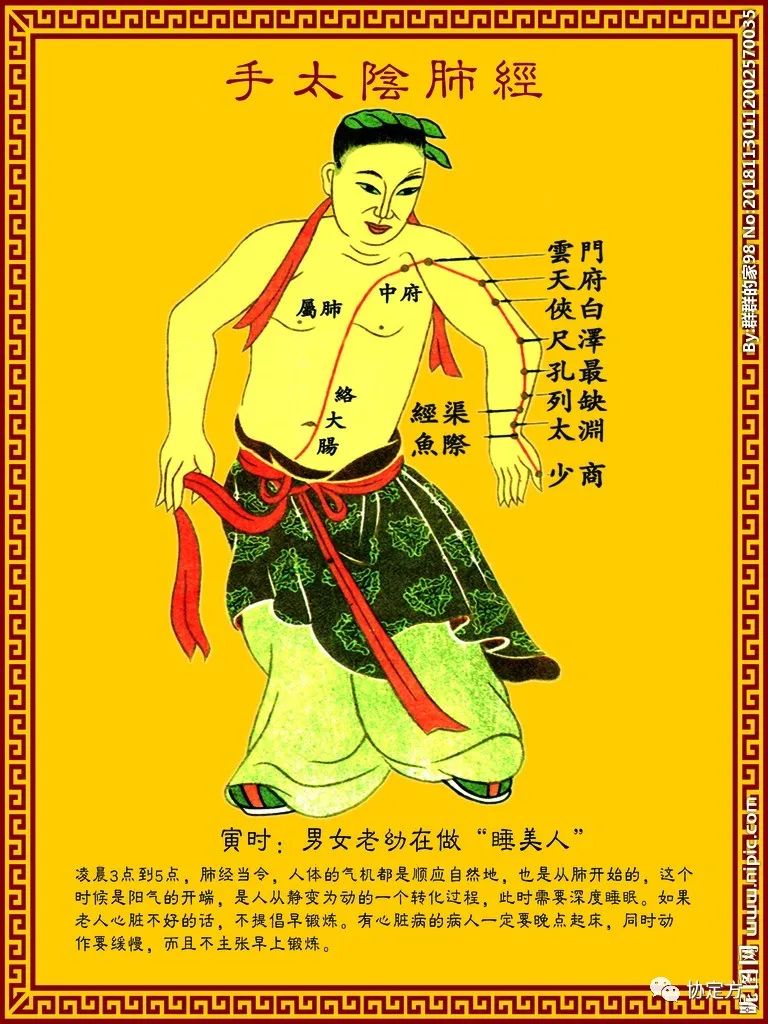

肺脏**

经云:肺者相傅之官,治节出焉。

其形四垂,附着于脊之第三椎中,有二十四空,行列分布,以行诸脏之气,为脏之长,为心之盖。

又云:是经常多气少血。

『难经』曰:肺重三斤三两,六叶两耳,凡八叶,主藏魄。

『中脏经』曰:肺者生气之原,乃五脏之华盖。

张介宾曰:肺叶白莹,谓为华盖,以复诸脏,虚如蜂窠,下无透窍,吸之则满,呼之则虚,一呼一吸,消息自然,司清浊之运化,为人身之橐钥。

肺经循行**

肺手太阴之脉,起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺,从肺系横出腋下,下循臑内,行少阴心主之前,下肘中循臂内上骨下廉,入寸口上鱼,循鱼际出大指之端;其支者,从腕后直出次指内廉,出其端。

肺经循行歌

手太阴肺中焦生,络肠循胃散流行,上膈属肺从肺系,横出腋下臑肘中,循臂寸口上鱼际,大指内侧爪端通,支络还从腕后出,接次指属阳明经。

注:●手太阴肺经之脉,起于中焦者,言起于任脉中脘穴也。

●下络大肠,还循胃口者,谓本经之络,散布流行,下则络于大肠,还上而循胃口,非上膈属肺直行之经也。

●夫经络流行,循还无端。故手太阴之脉,必自足厥阴经之支者期门穴,循行中脘穴,上膈属肺,以交于手太阴肺经也。

●从肺系横出腋下,至于中府、云门穴,下循臑内天府、侠白穴;从侠白行少阴心主经脉之前,下行肘中尺泽穴;从尺泽循臂内上骨下廉孔最穴,从孔最入寸口列缺、经渠、太渊穴;从太渊上鱼(句)入鱼际穴;从鱼际出大指之端少商穴而终焉。

●其支者从腕后直出,循行次指内廉出其端,以交于手阳明大肠经也

肺经穴歌

手太阴肺十一穴,中府云门天府列,次则侠白下尺泽,又次孔最与列缺,经渠太渊下鱼际,抵指少商如韭叶。

肺经分寸歌

太阴中府三肋间,上行云门寸六许,云在任玑旁六寸,大肠巨骨下二骨,天府腋三动脉求,侠白肘上五寸主,尺泽肘中约纹是,孔最腕上七寸拟,列缺腕上一寸半,经渠寸口陷中取,太渊掌后横纹头,鱼际节后散脉里,少商大指端内侧,鼻衄刺之立时止。

注:●中府在任脉中行华盖穴旁,直开去六寸,乳上三肋间陷中,动脉应手,仰而取之,是其穴也。

●上直行一寸六分,在手阳明大肠经巨骨之下陷中,动脉应手,举臂取之,云门穴也。

●从云门穴下循臑内,腋下三寸动脉陷中,以鼻尖点墨取之,天府穴也。

●从天府穴下行肘中,约纹上去五寸动脉中,侠白穴也。

●从侠白穴下行肘中,约纹上屈肘横筋骨罅中,动脉应手,尺泽穴也。

●从尺泽穴下行腕前,约纹上七寸,上骨、下骨间陷中,孔最穴也。

●从孔最穴循外侧行腕后,侧上一寸五分,以两手交叉,当食指末筋骨罅中,列缺穴也。

●从列缺穴循行寸口陷中,经渠穴也。

●从经渠穴内循手掌后陷中,太渊穴也。

[10]从太渊穴上鱼,手大指本节后,内侧陷中散脉中白肉际,鱼际穴也。 [11]从鱼际穴循行手大指内侧之端,去爪甲角如韭叶许白肉际,少商穴也

大肠**

经云:大肠者传道之官,变化出焉。

又云:回肠当脐左回十六曲,大四寸,径一寸,寸之少半,长二丈一尺,受谷一斗,水七升半。

又云:广肠附脊以受回肠,乃出滓秽之路,大八寸,径二寸,寸之大半,长二尺八寸,受谷九升三合八分合之一,是经多气少血。

『难经』曰:大肠重二斤十二两,**重十二两。

张介宾曰:按回肠者,以其回叠也;广肠者,即回肠之更大者;直肠者,又广肠之末节下连**也

大肠经循行**

大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩出□骨之前廉,上出于柱骨之上会,下入缺盆,络肺下膈属大肠;其支者,从缺盆上颈贯颊,入下齿中,还出挟口,交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔。

大肠经循行歌

阳明之脉手大肠,次指内侧起商阳,循指上廉出合谷,岐骨两筋循臂肪,入肘外廉循臑外,肩端前廉拄骨旁,从肩下入缺盆内,络肺下膈属大肠;支从缺盆直上颈,斜贯颊前下齿当,环出人中交左右,上侠鼻孔注迎香。

注:

●手阳明大肠经之脉,起于大指次指内廉之端。

●出于大指者,谓出于大指少商穴也,本经之络。

●其支者,直出于次指之端,以交于手阳明大肠经之商阳穴,故曰:起于大指次指之端也。

●从商阳穴循食指上廉,二间、三间穴也。

●从三间穴循出两骨之间,合谷穴也。

●从合穴上两筋之间,阳溪穴也。

●从阳溪穴循臂上廉至偏历、温溜、下廉、上廉、三里穴也。

●从三里穴入肘外廉,曲池穴也。

●从曲池上臑外前廉,肘髎、五里、臂臑穴也。

[10]从臂臑穴上肩,肩髎穴也。 [11]从肩髃穴出髃骨之前廉,巨骨穴也。 [12]从巨骨穴上出于柱骨之会上,言会于督脉之大椎穴也;自督脉大椎穴入交足阳明胃经之缺盆穴。 [13]络肺下膈属大肠者,谓其支从缺盆上颈,复循本经之天鼎穴,贯颊至扶突穴也。 [14]从扶突穴入下齿中禾臑穴,从禾臑穴还出挟**人中-左之右,

右之左-上挟鼻孔迎香穴而终,以交于手足阳明胃经也。

大肠经穴歌

手阳明穴起商阳,二间三间合谷脏,阳溪偏历历温溜,下廉上廉三里长,曲池肘髎迎五里,臂臑肩颙巨骨起,天鼎扶突接禾廖,终以迎香二十止。

大肠经分寸歌

商阳食指内侧边,二间来寻本节前,三间节后陷中取,合谷处口岐骨间,阳溪上侧腕中是,偏历腕后三寸安,温溜腕后去五寸,池前五寸下廉看,池前三寸上廉中,池前二寸三里逢,曲池曲肘纹头尽,肘髎上臑外廉近,大筋中央寻五里,肘上三寸行向里,臂臑肘上七寸量,肩颙肩端举臂取;巨骨肩尖端上行,天鼎喉旁四寸真,扶突天突旁三寸,禾髎水沟旁五分,迎香禾髎上一寸,大肠经穴自分明。

注:

●商阳穴在手食指内侧端后,去爪甲角如韭叶许,是其穴也。

●从商阳穴循食指上廉,本节前内侧陷中,二间穴也。

●从二间穴循食指本节后,内侧陷中,三间穴也。

●从三间穴循行手大指次指岐骨间陷中,合谷穴也。

●从合谷穴循行手腕中上侧,两筋间陷中,张大指次指取之,阳溪穴也。

●从阳溪穴上行手腕后,上侧三寸,偏历穴也。

●从偏历穴上行三寸,温溜穴也。

●从温溜穴上行二寸五分,辅锐肉分,下廉穴也。

●从下廉穴上行一寸,上廉穴也。

[10]从上廉穴上行一寸,锐肉之端,按之肉起,手三里穴也。 [11]从手三里穴上二寸,以手拱胸屈肘,横纹头陷中取之,曲池穴也。 [12]从曲池穴上行大骨外廉陷中,肘髎穴也。 [13]从肘髎穴循肘上三寸,向里大脉中央,五里穴也。 [14]从五里穴上行四寸,两筋两骨罅宛宛陷中,伸臂平手取之,臂臑穴也。 [15]从臂臑穴上行髆骨头,肩端上两骨罅陷处宛宛中,举臂取之有空,肩□穴也。 [16]从肩□穴上行臂端,两叉骨间陷中,巨骨穴也。 [17]从巨骨穴循颈,缺盆上直行扶突下一寸,天鼎穴也。 [18]从天鼎穴上直行曲颊下一寸,人迎后一寸五分,仰而取之扶突穴也。 [19]从扶突穴贯颊直鼻孔下,水沟旁五分,禾髎穴也。 [20]从禾髎穴上一寸,鼻孔旁五分,迎香穴也

作者:喜宝,采用[CC-BY-NC-SA]协议进行授权如无特别说明,转载或复制请以超链接形式并注明出自:喜宝家

原文:解密中医古籍:吴谦《医宗金鉴》之六气客气主病歌、柴葛解肌汤、大柴胡汤!发布于:2023-06-26